関西ベンチャー学会事務局

〒569-1199

大阪府高槻市別所新町4-1

日本郵便

高槻北支店留(注:宅急便は郵便局では受け取ってもらえません。 宅急便にて送付される場合は、事前に事務局までご相談ください)

TEL:072-688-7277

FAX:072-688-7277

mail:info@kansai-venture.org

作成者別アーカイブ: サイト管理者

第21回年次大会リーフレット掲載につきまして

カテゴリー: 事務局からのお知らせ

コメントは受け付けていません。

関西ベンチャー学会 第21回年次大会参加者募集について

関西ベンチャー学会第21回年次大会

SDGs/ソーシャルベンチャーと女性起業家~より自由に、より多様に。

これからのベンチャーを考える~

2015年の国連総会で採択された“持続可能な開発目標(SDGs)”には、全世界・人類が2030年までに達成すべき17の目標が明記されており、国際機関、国、自治体、企業、NGO、市民団体などの様々な主体が、気候変動、貧困、差別、教育、食料、ジェンダーなどの多様な課題の解決に取り組んでおります。

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、ソーシャルアントレプレナーとして挑戦する女性起業家の活動にも注目が集まっております。

今年度の年次大会では、地域コミュニティ―やグローバル社会の中で、チェンジメーカーとして活躍する女性起業家の活動を検証し、関西での一層の女性アントレプレナーの輩出と活躍について考察してまいります。

今年度の年次大会では、地域コミュニティ―やグローバル社会の中で、チェンジメーカーとして活躍する女性起業家の活動を検証し、関西での一層の女性アントレプレナーの輩出と活躍について考察してまいります。

【開催概要】

日付:2022年2月26日(土)13:00~18:20

(※うちパネルディスカッションは第1部として実施。詳細下記)

開催方式:リアル方式(オンライン配信有)→オンラインにて開催に変更となりました。

会場:武庫川女子大学公江記念館(経営学部校舎)7階

〒663-8558 兵庫県西宮市池開町6−46

アクセスマップ

VRでのアクセスマップ

会場:武庫川女子大学公江記念館(経営学部校舎)7階

〒663-8558 兵庫県西宮市池開町6−46

アクセスマップ

VRでのアクセスマップ

ご参加申し込みは下記サイトより

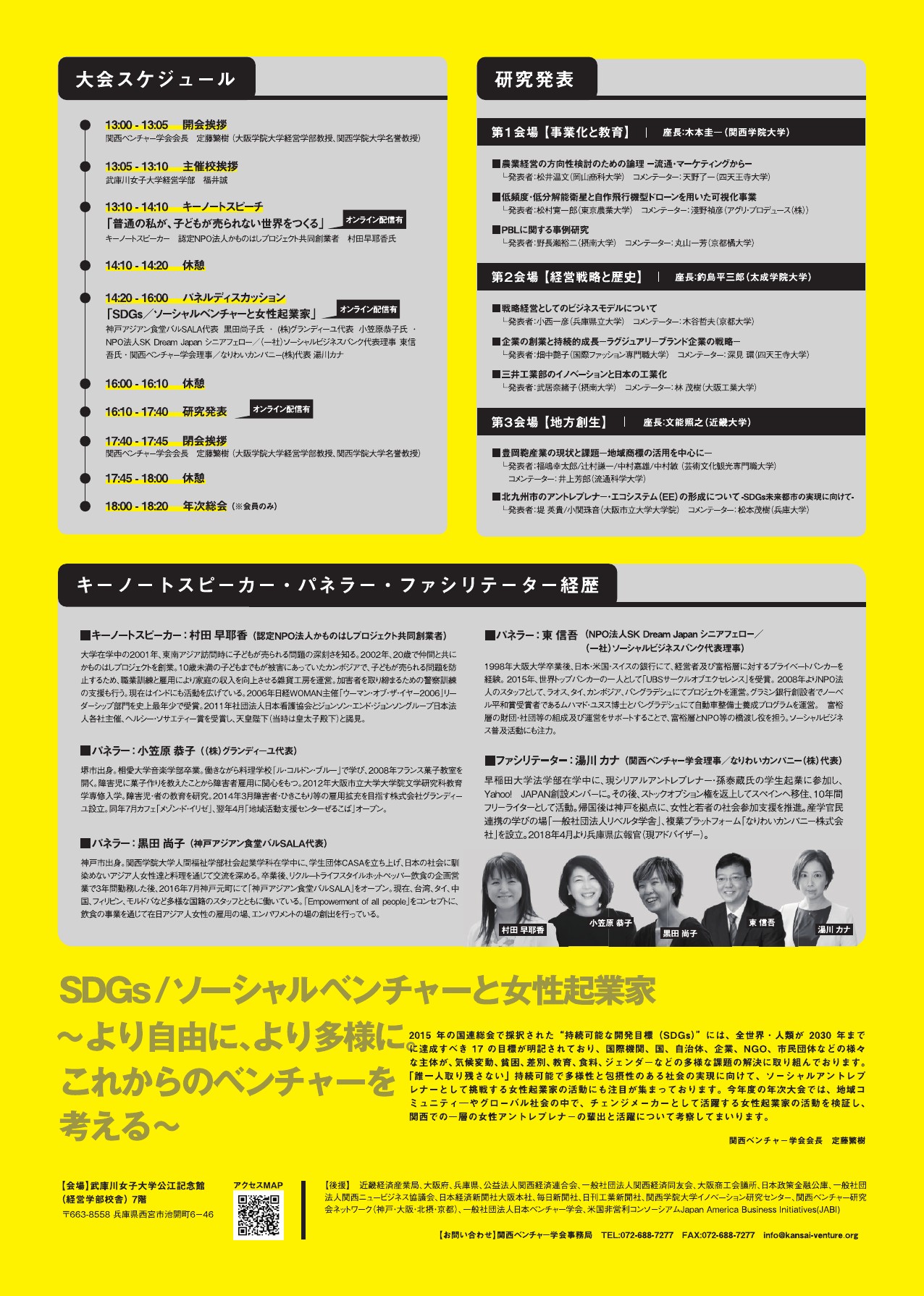

【大会スケジュール】

13:00~13:05 開会挨拶

関西ベンチャー学会会長 (大阪学院大学経営学部教授(関西学院大学名誉教授)) 定藤繁樹

13:05~13:10 主催校挨拶

武庫川女子大学経営学部長 福井誠

13:10~14:10 キーノートスピーチ

「普通の私が、子どもが売られない世界をつくる」(※オンライン配信あり)

認定NPO法人かものはしプロジェクト 共同創業者 村田早耶香氏

14:10~14:20 休憩

14:20~16:00 パネルディスカッション

「SDGs/ソーシャルベンチャーと女性起業家」(※オンライン配信あり)

●パネラー

神戸アジアン食堂バルSALA代表 黒田尚子氏

(株)グランディーユ代表 小笠原恭子氏

NPO法人SK Dream Japan シニアフェロー/(一社)ソーシャルビジネスバンク代表理事 東信吾氏

●ファシリテーター

関西ベンチャー学会理事/なりわいカンパニー(株)代表 湯川カナ

16:00~16:10 休憩

16:10~17:40 研究発表

3名×3会場(zoomにて実施。)

17:40~17:45 閉会挨拶

年次大会実行委員長 湯川カナ氏

17:45~18:00 休憩

18:00~18:20 年次総会(会員のみ)

【ゲスト紹介】

●キーノートスピーカー

認定NPO法人かものはしプロジェクト

共同創業者 村田早耶香氏

大学在学中の2001年、東南アジア訪問時に子どもが売られる問題の深刻さを知り、2002年、20歳の時に仲間と共にかものはしプロジェクトを創業。10歳未満の子どもまでもが被害にあっていたカンボジアで、子どもが売られる問題を防止するため、職業訓練と雇用により家庭の収入を向上させる雑貨工房を運営。また、加害者を取り締まるための警察訓練の支援も行う。

現在はインドにも活動を広げ、インドのNGOと共に、被害にあった方達が人生を取り戻す支援と子どもが売られない社会の仕組み作りの支援をしている。

2006年日経WOMAN主催「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2006」リーダーシップ部門を史上最年少で受賞。2011年 社団法人日本看護協会とジョンソン・エンド・ジョンソン グループ日本法人各社主催、ヘルシー・ソサエティー賞を受賞し、天皇陛下(当時は皇太子殿下)と謁見。2012年 全国日本商工会議所女性会連合会主催 第11回女性起業家大賞優秀賞受賞。2018年日経WOMAN主催「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2019」世界の子供を守る賞を受賞。ウーマン・オブ・ザ・イヤー2回目の受賞となった。

●パネラー

(株)グランディーユ代表

小笠原恭子氏

堺市出身。相愛大学音楽学部卒業。働きながら料理学校「ル・コルドン・ブルー」で学び、2008年フランス菓子教室を開く。障害児に菓子作りを教えたことから障害者雇用に関心をもつ。2012年大阪市立大学大学院文学研究科教育学専修入学。障害児・者の教育を研究。

2014年3月障害者・ひきこもり等の雇用拡充を目指す株式会社グランディーユ設立。同年7月カフェ「メゾン・ド・イリゼ」、翌年4月「地域活動支援センターぜるこば」オープン。

神戸アジアン食堂バルSALA代表

黒田尚子氏

神戸市出身。関西学院大学人間福祉学部社会起業学科在学中に、学生団体CASAを立ち上げ、日本の社会に馴染めないアジア人女性達と料理を通じて交流を深める。卒業後、リクルートライフスタイルホットペッパー飲食の企画営業で3年間勤務した後、2016年7月神戸元町にて「神戸アジアン食堂バルSALA」をオープン。現在、台湾、タイ、中国、フィリピン、モルドバなど多様な国籍のスタッフとともに働いている。

「Empowerment of all people」をコンセプトに、飲食の事業を通じて在日アジア人女性の雇用の場、エンパワメントの場の創出を行っている。

NPO法人SK Dream Japan シニアフェロー/(一社)ソーシャルビジネスバンク代表理事

東信吾氏

1998年大阪大学卒業後、日本・米国・スイスの銀行にて、経営者及び富裕層に対するプライベートバンカーを経

験。 2015年、世界トップバンカーの一人として「UBSサークルオブエクセレンス」を受賞。 2008年よりNPO

法人のスタッフとして、ラオス、タイ、カンボジア、バングラデシュにてプロジェクトを運営。

グラミン銀行創設者でノーベル平和賞受賞者であるムハマド・ユヌス博士とバングラデシュにて自動車整備士養成プログラムを

運営。 富裕層の財団・社団等の組成及び運営をサポートすることで、富裕層とNPO等の橋渡し役を担う。

ソーシャルビジネス普及活動にも注力。

●ファシリテーター

関西ベンチャー学会理事/なりわいカンパニー(株)

代表 湯川カナ

早稲田大学法学部在学中に、現シリアルアントレプレナー・孫泰蔵氏の学生起業に参加し、Yahoo! JAPAN創設メンバーに。その後、ストックオプション権を返上してスペインへ移住、10年間フリーライターとして活動。帰国後は神戸を拠点に、女性と若者の社会参加支援を推進。産学官民連携の学びの場「一般社団法人リベルタ学舎」、複業プラットフォーム「なりわいカンパニー株式会社」を設立。2018年4月より兵庫県広報官(現アドバイザー)。

主催:関西ベンチャー学会

後援:近畿経済産業局、大阪府、兵庫県、公益法人関西経済連合会、一般社団法人関西経済同友会、大阪商工会議所、日本政策金融公庫、一般社団法人関西ニュービジネス協議会、日本経済新聞社大阪本社、毎日新聞社、日刊工業新聞社、関西学院大学イノベーション研究センター、関西ベンチャー研究会ネットワーク(神戸・大阪・北摂・京都)、日本ベンチャー学会、非営利コンソーシアムJapan America Business Initiatives(JABI)

【お問い合わせ】

関西ベンチャー学会事務局

TEL:072-688-7277 FAX:072-688-7277

info@kansai-venture.org

カテゴリー: 事務局からのお知らせ

コメントは受け付けていません。

関西ベンチャー学会 第21回年次大会概要と会員研究発表者募集について

関西ベンチャー学会 第21回年次大会概要と会員研究発表者募集について

来年2月26日(土)、武庫川女子大学において年次大会(概要:下記)が開催されます。

それに伴い会員発表者を募集いたします。発表ご希望の方は、12月18日(土)まで、ぜひご応募ください。

お待ちしております。尚、発表は遠隔方式でなく、会場で発表いただく予定です。

———————————————

会員研究発表者募集について

———————————————

会員の皆様からのベンチャーの事例的な発表、理論的研究等の発表者を募集いたします。

発表希望者は2021年12月18日(土)までに下記事務局へ「会員研究発表の概要」

(A4版、1枚1200字程度、2枚以内)を添えて、事務局宛に申し込んでください

(書類はメールに添付してください)。

応募多数の場合はお断りすることがあります。予めご了承ください。

「会員研究発表の概要」つきましては、ホームページなどに掲載をさせていただきます。

予めご了承ください。

概要の送付先→関西ベンチャー学会事務局E-mail:info@kansai-venture.org

申込者には、後日、受領確認の返信メールをお送りします。

「会員研究発表」の採否は2022年1月10日(月)までに本人宛(発信メールアドレス宛)

に通知します。当日の発表時間は20分間です。

「会員研究発表」決定者は、2022年2月12日(土)までに発表予定稿を作成し、事務局に

メール送信してください。

=====================================

関西ベンチャー学会 第21回年次大会

「SDGs/ソーシャルベンチャーと女性起業家」

関西ベンチャー学会会長 定藤(さだとう) 繁樹

(大阪学院大学経営学部教授/関西学院大学名誉教授)

年次大会実行委員長 湯川カナ

(一般社団法人リベルタ学舎代表/兵庫県広報アドバイザー)

[ 大会概要 (予定)]

1日 時 2022年2月26日(土) 13:00~18:20

2開催方法 リアル方式(対面)ないし遠隔方式(ZOOM)併用方式による開催

3.会 場 武庫川女子大学公江記念館(経営学部校舎)

〒663-8558 兵庫県西宮市池開町6?46

4受 付 12時30分 会場とZOOM併用による受付開始

5開 会 13時00分

6テーマ 「SDGs/ソーシャルベンチャー×女性起業家」

~より自由に、より多様に。これからのベンチャーを考える~

7主 催 関西ベンチャー学会

8後 援(予定)

近畿経済産業局、大阪府、公益法人関西経済連合会、一般社団法人関西経済同友会、大阪商工会議所

日本政策金融公庫、一般社団法人関西ニュービジネス協議会、日本経済新聞社大阪本社

毎日新聞社、日刊工業新聞社、関西学院大学イノベーション研究センター、関西ベンチャー研究会ネットワーク

(神戸・大阪・北摂・京都)、日本ベンチャー学会、非営利コンソーシアムJapan America Business Initiatives(JABI)

9 参加について

事前申込により非会員もご参加いただけます(会員総会を除く)。

参加費 会員・学生(無料) 一般(1000円)

懇親会が開催される場合は参加費とし別途5000円を頂戴します。

参加申込・参加費振込みをいただきました方に年次大会に出席いただくための

ZOOM・URL等をお送りします。参加募集は後日となります。

10.問い合わせ

関西ベンチャー学会事務局 西森綾子

TEL:072-688-7277 FAX:072-688-7277

mail:info@kansai-venture.org

[ 趣 旨 ]

2015年の国連総会で採択された“持続可能な開発目標(SDGs)”には、全世界・人類が

2030年までに達成すべき17の目標が明記されており、国際機関、国、自治体、企業、

NGO、市民団体などの様々な主体が、気候変動、貧困、差別、教育、食料、ジェンダー

などの多様な課題の解決に取り組んでおります。「誰一人取り残さない」持続可能で

多様性と包摂性のある社会の実現にむけて、ソーシャルアントレプレナーとして挑戦

する女性起業家の活動にも注目が集まっております。今年度の年次大会では、地域

コミュニティ―やグローバル社会の中で、チェンジメーカーとして活躍する女性起業家

の活動を検証し、関西での一層の女性アントレプレナーの輩出と活躍について考察して

まいります。

[ 大会次第 ]

13:00~13:05 開会のあいさつ 関西ベンチャー学会会長 定藤(さだとう)繁樹氏

13:05~13:10 主催校あいさつ 武庫川女子大学経営学部長 福井誠氏

13:10~14:10 キーノートスピーカー 認定NPO法人かものはし 共同創業者 村田早耶香氏

「子どもが売られない世界をつくる」

14:10~14:20 休 憩

14:20~16:00 パネルディスカッション「SDGs/ソーシャルベンチャーと女性起業家(仮)」

(パネラー:予定)

小笠原恭子氏((株)グランディーユ代表)

黒田尚子氏(神戸アジアン食堂バルSALA代表)

東 信吾氏(NPO法人SK Dream Japan シニアフェロー/

一般社団法人ソーシャルビジネスバンク代表理事)

(司会・ファシリテーター)

関西ベンチャー学会理事 湯川カナ氏(一般社団法人リベルタ学舎代表)

16:00~16:10 休憩

16:10~17:40 研究発表 3名×3会場

17:40~17:45 閉会あいさつ 年次大会実行委員長 湯川カナ氏

17:45~18:00 休憩

18:00~18:20 年次総会(会員のみ出席)

—————————————–

関西ベンチャー学会 事務局

西森 綾子 Nishimori Ayako

E-mail : info@kansai-venture.org

〒569-1199

高槻市別所新町4-1

日本郵便 高槻北支店留 関西ベンチャー学会

TEL/FAX:072-688-7277

営業時間: 9:00~17:00

——————————————

カテゴリー: 事務局からのお知らせ

コメントは受け付けていません。

講演概要『ファンづくり型地域振興から考える観光産業』

5月11日の「文化観光研究部会」は、株式会社・社会起業研究所・学生団体それぞれの『エピテック』を運営、および運営サポートされている藤川遼介さんに登壇いただきました。(参加者44名)

タイトル:ファンづくり型地域振興から考える観光産業

〜観光復興のカギを握る地域住民の笑顔の生み出し方〜

【藤川遼介さんのプロフィール】

2012年 東京農業大学

国際食料情報学部 卒業

2014年 一橋大学大学院 商学研究科 修士課程修了(MBA取得)

総務省 地域力創造アドバイザー、観光庁 広域周遊観光ルート専門家

主な業務内容

• 観光まちづくり法人(DMO)立ち上げサポート

• 地域おこし協力隊導入設計

• 大学間連携サポート

• 地域住民プロジェクト立ち上げ 例) ご当地バレーボール大会 全国普及 プロデュース

藤川さんのビジョンは「日本の快国(快い国)」、ミッションは「地域資源の最大化」であると冒頭にお話されました。

次に「地域〇〇」の言葉の定義として、「地域づくり」「地域活性化」「地域おこし」など色々あるが、「地域づくり」は自治的施策であり“道の駅”など、「地域活性化」は経済的施策であり“名産品の創出や6次産業”、「地域おこし」は情緒的施策であり“シビックプライドや地域交流”を指し、これらを総称した言葉が「地域振興」であり、「地方創生」という言葉は、“都市部”に対して“地方”を対比させたスローガンだと定義されました。

大学院での研究は「自治体webのレイアウト比較」で、当時の主流は文字ばかりの自治体が中心だったのですが、徳島県神山町のwebは写真の活用が上手く、ファーストビューの情報量が少なく、イラストを駆使されており、テキストを減らし、情報を探しやすくされていると分析されました。そして山形県朝日町に文字の少ないWebページのレイアウト を提案されています。

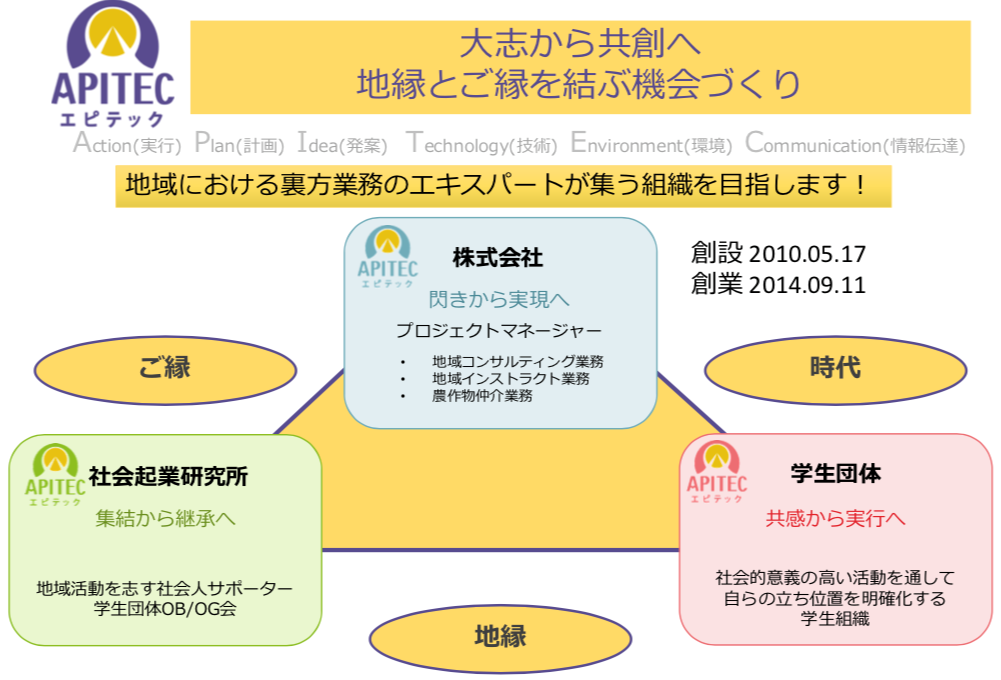

株式会社・社会起業研究所・学生団体それぞれの『エピテック』の機能

2011年の東日本大震災を契機に、東北地方の再生や発展を意識したそうです。そして、他の大学とも一緒に活動したいと仲間に話すなかで、学生団体を立ち上げられます。

株式会社『エピテック』は“地縁とご縁を結ぶ”を理念に、地域コミュニティの形成から、地域経済の循環における伴走として、コンサルティング、企画、そしてプロデューサーとして若手の育成から運営まで関わるといいます。

学生との関わりの中で若者の考え方の変化も感じています。

2010年頃は「社会起業」の関心が強く、2014年頃は「地方創生」に関わりたいと変わり、その後「就活」を意識した “インターン制度”が主力になって来た影響で大きな変化が生まれます。2021年は、コロナ禍の影響もあり、活動に制限がかかったことから、「自己成長」につながるものへの関心が強くなっているといいます。

これまでの活動を通して、学生の「〇〇やりたい」を尊重し(学生団体エピテック)、大人が「よし分かった」と学生の背中を押してやる(株式会社エピテック)という形を作っています。大人が責任を持てる範囲の仕組みの中で、学生が個性を出すという形の方が、今の学生は伸び伸び活動できるみたいです。

事業としては、プロジェクトチームを結成し、地元の方と相談して事業化するといい、エピテックの強みは、学生の信頼を得ていることにあるようです。

2000年頃から「泥んこバレー大会」が全国的に広がりましたが、これらは商業的要素が強く、私たちが目指すのは地域の方と地域外の方がつなげる活動でした。私たちが最初の取り組んだ「ご当地バレーボール大会(泥んこバレー)」は茨城県筑西市でした。

プランニングにはこだわりました。地域の人と、電線一つ無い「地域に映える場所」を徹底的に探し、筑波山を背景にして、その横に“ひまわり畑”を作ったことです。そこでバレーボールをして、インスタ映えする写真や動画をあげて、人気スポットを作る活動へとつながりました。

地元の方が「こんなに不便な土地に若い人など来ない」と言われていた所に、若い人が集まってくる実績から、成功体験を感じてもらいました。実際に、参加した女性参加者のインスタグラムなどへの投稿から、「泥んこになれる場所」「満開のひまわり畑」「写真を撮って楽しい」ということが伝わったといいます。そして、投稿した女性を中心に翌年は参加チームが倍増する程、より多くの参加者が集まりした。

大会の運営や経費などをマニュアル化しており、このマニュアルを持っていることを聞きつけた地域から「私たちの地域でもやってほしい」と依頼が来ているといいます。

「泥んこバレー」を行なった茨城県筑西市では、多くのお客様を受け入れた経験から、新たなプロジェクトが生まれました。

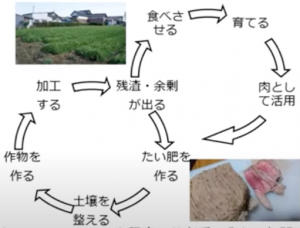

そのプロジェクトは、毎日約2トンの余剰野菜が廃棄されている地域の課題に着目しました。この余剰野菜をダチョウに食べさせることにより、肉として販売し、家畜の排尿を堆肥にして土壌を整え、作物を作り、加工するという循環を、休耕地を使って作ろうという動きに発展しました。

大分県宇佐市では麦焼酎「いいちこ」を作るときの残渣を使って土壌改良した循環も生まれています。岩手県二戸市でも日本酒の「南部美人」とコラボしながら、地域振興する取り組みも行いました。福井県南越前町では、泥んこバレーのような企画を象徴に地域体感宿として地域交流を目的としたゲストハウスが誕生しました。これらの取り組みは、若い人に来てもらい知ってもらうキッカケをつくるために「泥んこバレー」を広報的な活動として活用しました。

プロセスを整理すると、分かりやすい企画(泥んこバレー)を実施し、地域活動のコミュニティづくりに4年間ほどかけて、新たな産業創出して、若手の育成及び事業継承できる仕組みを作っていくことを目標としています。現在の地方部は、若手が夢を持つことができる仕事を作ることが大切だと考えます。

“外から来る移住者に頼る”のではなく、外の人と地元の人の知見を合わせることが大切なのです。そのためにファンを作る仕組みは、「営業」するのではなく「視察したくなる」、「広報」するのではなくて「参加したくなる」、学び方も「受講する」のではなくて「実践したくなる」仕組み、楽しみながら作ることが大切だと思っています。

通信回線も2000年3G時代は文字ばかりの情報、2010年4G時代はスマホが登場して画像を送る時代、2020年5G時代は動画配信が主流に変わってきています。

最近は、シニアも「LINE」を使う人が増えています。その理由は、コロナ禍において、孫の動画や写真を楽しみにしている人がより増えたからです。また、シニア層とYouTubeはとても相性が良いです。なぜなら、LINEで送られてきたWebサイトのURLは怖くてクリックできないといいます。しかしながら、送られてきたYouTube動画は、動画が埋め込まれて送信されるため、何の動画かわかるため、安心して視聴することができます。私たちは、地域の活動をなるべく動画にまとめるようにしてきました。その結果、地域のシニアの方々のお喋りのネタとして、地域活動の動画を見て楽しんでもらい、応援してもらえるようになりました。

このように世代を超えて地域活動を楽しむことができるようになった活動は、とても大きな成果だと思っています。

5Gの時代は、より情報が拡散されると考えられます。そのため、これまでのような“webページをSNSで拡散する“のではなく、”SNSで拡散された情報を、信頼できるwebページに集約“するというWebページの在り方も変化すると考えます。私は、このWebの活用を考えるにあたり、これまでの地域のみなさんの反応を活かして、動画の活用方法に力を入れることにしました。

しかしながら、私が力を注いだことは、YouTuberのように配信数で収益を上げる考え方ではなく、広報・PR・知名度向上を目的として、Web上での“検索ヒット率”を上げる考え方です。

↓ 地方創生詞「Broup」 https://www.youtube.com/channel/UCxpTQwuCfT6U55zuH21ri6A

そこで始めた活動が、大学生が地域の活動やその思いを伝える「Social Design Girls17」です。2020年年始に新型コロナウイルスの影響で地域企画の実施が困難になると予測し、集客イベントではなく、少人数で地域の魅力発信になる活動を行おうと早めに行動を起こしました。

この企画を考えたきっかけは、「ご当地バレーボール大会」などに参加した女学生に、「地域のおじいちゃん達をインタビューしてもらえないか」とお願いしたところ、「お役に立てるならやりたいです」ということで始めることになりました。

この企画は、地域側のメリットではなく、大学生側のメリットも考えることにこだわりました。大学生が地域とか関わるメリットを明確に持って欲しかったからです。そのため、大学生が将来的に就活や論文作成、さらには企画書作成などに役立つよう構成や演出を学べるコンテンツとしました。大学生は、この企画への参加を通して、社会人になる心構えを身に着けます。具体的には、「社会性(コミュニケーション能力)」「論理性」「主体性」を磨き上げていくことを目標としています。

この活動の結果、私たちの動画は、Googleで検索上位に持っていきやすいプラットフォームを作り上げることに成功しました。「地方名

地方創生」「地方名 SDGs」などと検索し、範囲を「動画」に絞り込むとエピテックの動画が1番など上位に検索されます。「茨城県筑西市 SDGs」で検索すると「すべて」の項目で検索上位に出てくるようになりました。

私は、誰が見ても客観的に認めざるを得ない地域活動の成果を目標としてきました。

地域のみなさんの頑張りや想いを客観的に評価してもらいたいと思ったからです。この動画の検索上位になる結果は、客観的な成果として表れています。したがって、このような結果を作ったことによって、多くの人に認められ、私たちの言葉の重みが変わって来たという実感を持っています。この成果は、地域のみなさんの思い合っての成果であり、良い人間関係が築けた結果だと思っています。全国の地域のみなさまに感謝が尽きません。

また、コロナ禍で活動することができなくなった学生が、この動画を見て「那須塩原市に住み込んで活動をやりたい」と売り込みに来てくれました。大学生版のワーケーションともいえる「スタディケーション」という形で大学生が住み込みで活動するというモデルも動き始めました。このように動画配信をきっかけにインタビューに答えてくださった地域のみなさまへの取材依頼や、新たなお客様獲得にも繋がり始めたケースもあるようです。

河内長野市の取り組みでは、河内長野市の魅力を発信するとともに、旅館「南天苑」では、未来のお客様づくりの視点を持って動画を撮影しました。ここでは、インタビューした学生は、夢への第1歩として、新たな活躍のきっかけになりました。

このようにこれからの時代は、地域のニュースとなる取り組みは、自ら作り出すことができる時代になったといえます。安価に負担を下げて、たくさんの話題を作り、楽しい様子を発信することが知名度向上への第1歩だと考えます。

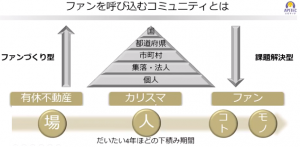

まとめますと「ファンを呼び込むコミュニティ」とは、カリスマ性のある人がいて、そこをつなぐ若い人などがいて、ファンを作っていく、そしてモノ・コトを作っていきます。

そのためには、地域との関係づくりが要です。だいたい4年間下積み期間がかかりますが、根気強く取り組んでいます。

「観光」は地域の人たちがコンテンツを作り、お客様がいて成立します。

これまでのお客様の観光する目的は、「ストレス発散」「思い出づくり」「家族サービス」「趣味の満喫」「自分探し」などだったのですが、新型コロナウイルスの影響で目的が達成できなくなってきています。コロナ禍で新たに、「都心離れ」「静かな場所で特別な時間」「他拠点生活」などのニーズも高まってきました。したがって、アフターコロナの時代における観光は、これまでの目的に加えて、「都心離れ」「静かな場所で特別な時間」「他拠点生活」などのニーズも考慮する必要があると思われます。このようなニーズを地域の人が汲み取って、都心疲れをした人を受け入れる環境を作ることが大切です。そして、このようなサービスを地域の人と地域外の人と一緒になって作っていくことが、本来の「地方創生」につながると思っています。

近年の顧客のニーズは、「快適感」「贅沢感」「特別感」でした。これからの時代は、これらに加えて「仲間感」というものが重要視されると考えます。これから元気になる地域は、地域の人が地域外の人を受け入れ、一緒になってモノ・コトを作っていく時代だと思いますと結ばれました。

【Q&A】

Q1(星乃):自治体と話をするとき、事業の目的を求められることが多いと思うのですが、いかがですか?

A1:自治体案件の場合、結果的には、課題から目的を描く形でストーリーを作ることになると思います。その場合は、最初に自治体の方に「この事業の中心になって活動してくれる地元の方はおられますか?」とお尋ねします。そして、地元の方の思いを組み上げて、その思いが自治体の掲げる課題と合致しているかを考えて、伴走するのが私たちの役割だと思っています。

自治体さんは「絵に描いた餅」のようなストーリーをあげられることが多いです。その場合は、「誰がやるんですか?」と問い返しています。たいていの場合は、「誰もいないです」との答えが返ってきます。しかしながら、一所懸命頑張っている方はおられます。すなわち、「誰もいないのでなく、探す気が無かった」というケースがほとんどです。そのため、「そのような方を探しにいく」ここがスタートだと思います。事業の本当の目的は、地域で実戦してくださる方を見つけ出すことだと思います。

Q2(福嶋):地元のキーマンとの関係を大切にした後、キーマンの方に成功するように持っていくのには、どのようにすれば良いでしょうか?

A2:あまり高い目標を掲げないことです。キーマンの方が「何かをやりたいと思っている時に、孤独を感じているケースがままあります」、その方は「シンプルに話を聞いてほしい」だけの場合もあります。一緒に話を聞いて、それを形にして、それを積み上げるだけで、信頼関係はできて、成功に近づくことができます。関わる立ち位置も大切です。私のようなよそ者が関わる場合、成果は、地元の方のものにしておくことが大切だと思います。

Q3(釼菱):地域の子供達が大学に出て行った後、地域に帰ってきてもらうために、子供達に地域のことをよく知ってもらったり、大人たちと付き合ってもらったりすることが大切だと思うのですがいかがでしょうか。

A3:地域の子供達との触れ合いは、親御さんの賛同も必要になり、一番必要なことは「ママさん世代にどうコミットしていくか」が課題かなと思います。今の時代、子供達を危険にさらしたくないとの感情を持つ方が多く、親子の体験企画を作っていくことも大事だと思います。

茨城県筑西市で取り組んで良かったと思う事例として、地域おこし協力隊制度を活用して、「大学生が週末など月8日間活動」するとうものがあげられます。先ほどの質問で、京都府北部で活動されているとおっしゃっていましたので、同じように「京都市や大阪市などの大学に通っている学生に週末だけ地域で活動してもらう」制度を地元の自治体が作って、大学に行く前の高校生のうちに知ってもらい、ロードマップを引いてあげることが大切だと思います。

今年度より、総務省の「地域おこしインターン」という制度が始まりました。例えば夏休みなど長期休暇中に参加しやすい制度を作ることもできると思います。

カテゴリー: 事務局からのお知らせ, 部会活動(案内)

コメントは受け付けていません。

第1回連携フォーラム「シリコンバレーのエコシステムから学ぶ」(会員限定)

第1回連携フォーラム「シリコンバレーのエコシステムから学ぶ」(会員限定)

関西ベンチャー学会と米国シリコンバレーの非営利コンソ-シアムJABI(Japan America Business Initiatives)との提携を記念して第1回連携フォーラムを次のとおり開催しますので、ぜひご参集ください。

1.テーマ:シリコンバレーのエコシステムから学ぶ

2.日 時:日本時間 2021年10月24日(日) 10:00-12:00

3.目 的:関西ベンチャー学会とJABIメンバーとの今後の友好・交流・情報交換を促進するために

連携フォーラムを開催し、フラットでオープンなフリーディスカションを行います。

4.対 象:関西ベンチャー学会員10数名 ・JABI会員 数名 20名程度

*今回は双方の会員限定とします。

5.方 式:ZOOM方式

お申込みされた方にZOOMアドレスをお送りいたします。

6.プログラム(予定): 司会:釣島平三郎氏

・関西VB学会あいさつ 会長 定藤繁樹氏

・JABIあいさつ 創設者・理事 大永英明氏

・講演 シリコンバレーのエコシステム 大永英明氏

質疑応答

・パネル/フリーディスカション パネル各10分プレゼンテーション

①SVでのEV開発動向(トム岡田)

②SVでのバイオビジネスの動向(二村晶子)

③コロナによるVC/VBの変化(海部美知)

<自由テーマ>

関西ベンチャーの特徴・現状

コロナ禍と経済回復、

今後のフォーラム・研究会などの連携可能性ほか

■申し込み

関西ベンチャー学会事務局 西森綾子様 info@kansai-venture.org

TEL:072-688-7277 FAX:072-688-7277

カテゴリー: 事務局からのお知らせ

コメントは受け付けていません。

『関西ベンチャー学会 学会誌Vol.14』投稿募集のご案内

『関西ベンチャー学会 学会誌Vol.14』投稿募集のご案内

2021年8月2日

暑中お見舞い申し上げます。

今年も『関西ベンチャー学会誌(Vol.14)』の刊行の運びとなりましたので、投稿募集をご案内申し上げます。これまで学会誌にご投稿されておられない会員の皆様におかれましても積極的な投稿をご検討くださり、多数の投稿が寄せられることを願っております。

なお、ご投稿を頂くにあたり、下記の「編集方針」と関西ベンチャー学会の各種「規定」(「学会誌投稿規定」、「学会誌編集・査読規定」、「著作権規定」、いずれも『関西ベンチャー学会ホームページ』『関西ベンチャー学会誌(Vol.13)』に掲載)をご一読くださいますようお願いします。

ご投稿くださった会員の皆様には、学会誌が発刊されるまでに、執筆、査読、校正などの過程で、多々お手数をおかけすることになると思われますが、何卒、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

その他、『学会誌』の刊行に関しまして、不明な点などがございましたら、事務局または下記の編集委員までご遠慮なくお問い合わせください。

*2021年度関西ベンチャー学会学会誌編集委員会:文能照之(委員長)、木谷哲夫(副委員長)、釣島平三郎、長町理恵子、福嶋幸太郎、小西一彦(オブザーバー)、西森綾子(事務局):info@kansai-venture.org

「2021年度関西ベンチャー学会学会誌編集方針」

1.発行日:2022年2月末日

2.発刊スケジュール

(1) 投稿申込の締切:2021年8月31日(火)

(2)完成原稿の提出締切:2021年10月31日(日)

(3)第一次査読:2021年11月1日(月)~30日(火)

(4)第一次査読結果の返却予定:2021年12月上旬

(5)修正原稿の提出締切:2022年1月4日(火)

(6)第二次査読・査読結果の締切:2022年1月20日(木)

(7)掲載論文の確定:2022年1月下旬

(8)学会誌発刊予定:2022年2月末日

3.発刊スケジュールに関する補足

(1)投稿申込の締切:

学会誌への投稿を希望される方は、指定の期日までに事務局宛に、所定の申込用紙(「論文概要(400字以内)」も含む。「申込書」ファイルを使用下さい)に必要事項を記入の上、電子メールにてお申込みください。

ここでの「論文概要」は、執筆中もしくは執筆予定の原稿の概要について、先行研究との関連性、新規性等を踏まえて記述ください。提出された「論文概要」は、編集委員会が会員の皆様の投稿の意向を事前に知り、より具体的な編集計画の策定と最適な査読者の選定に活用します。なお、ここに記載された内容が、本学会での研究領域から外れると思われるもの等については、投稿をご遠慮いただく場合があります。また、ここで記載された内容と10月末に提出いただく完成原稿とに乖離がある場合も投稿をご遠慮いただくことがあります。予めご承知おきください。

(2)完成原稿の提出締切

当学会では、査読付論文とは別に査読なし論文等、多様な発表機会を設けています。希望する形態に応じて原稿を作成し、事務局まで電子メールにて提出ください。査読付論文または査読なし論文で投稿される方は、「論文要旨」(和文400字(もしくは英文300語)以内、A4サイズ、44文字×39行)を同時に提出ください。

なお、査読なし論文や研究ノート、書評、部会報告、等は、原稿を提出すれば必ず掲載されるものではなく、いずれも、編集委員会で検討した上で、掲載可否の判断が行われます。予めご承知おきください。

(3)第一次査読(以下、(a)(b)(c)(d)は「学会誌編集・査読規程」第5条第5項に記載)

査読希望論文の原稿が事務局に届き次第、第一次査読を開始します。第一次査読は、2名の査読者によるブラインド方式で行います。2名がともに掲載を認めた原稿(査読結果が(a)(a)、 (a)(b)、 (b)(b))については学会誌への掲載が決定します。一方、2名がともに掲載を認めなかった原稿(査読結果が(d)(d))は、査読論文として掲載されないことが決定されます。なお、掲載の可否についての判断が査読者により分かれた場合は、編集委員会にて決定します。

(4) 修正原稿の提出

第一次査読結果が(a)(a)、(d)(d)以外の場合に、修正原稿を提出していただきます。第一次査読結果を投稿者にフィードバックしますので速やかに修正稿を作成し期日までに提出してください。また必要に応じ「論文要旨」を修正し、併せて提出ください。期日までに提出のないものは、投稿を辞退したものをみなしますので、予め承知おきください。

査読なし論文、研究ノート、書評等の原稿も、編集委員会で検討し、修正が必要な場合は、連絡しますので、速やかに修正稿を作成し再提出ください。

(5) 第二次査読

提出された修正原稿について、第二次査読が行われます(第一次査読結果が(b)のものは修正確認を行います)。第一次査読と同様に、掲載の可否について査読者が判断します。査読結果が(a)の場合には査読論文として掲載され、査読結果が(d)の場合には査読論文としては掲載されません。掲載の可否についての判断が査読者により分かれた場合は、編集委員会にて決定します。

査読により掲載が認められなかった原稿は、「学会誌編集・査読規程」に従い、査読なし論文と変更するか、または棄却されることになります。

(6) その他

就活や学位申請などのために論文の「受理」の連絡を急ぐ人はその旨を事務局まで早目に連絡ください。「受理」された論文は、2月末の出版を待つことなく、出版後に公表される論文と同じ資格を有したものとして使用可能です。

3.規定(「学会誌投稿規定」、「学会誌編集・査読規定」「著作権規定」)は下記を参照ください。

1)関西ベンチャー学会編『関西ベンチャー学会誌Vol.13』(2021年2月28日)(「配本」がまだお手元に届いていない方は事務局までご連絡ください。)

2)『関西ベンチャー学会ホームページ』「学会誌投稿規定等」(URL:http://www.kansai-venture.org/?page_id=2094)

3)関西ベンチャー学会事務局(事務局からのメールご案内)(Mail: info@kansai-venture.org)

*その他、ご不明な点がある場合は事務局または編集委員長までお問い合わせください。

文能照之(編集委員長):tbunno@bus.kindai.ac.jp

4.執筆要領

・ページ数(タイトルを含む)

1.査読付論文、査読なし論文 10ページ以内

2.研究ノート 6ページ以内

3.資料 4ページ以内

4.書評等 2ページ以内

5.その他

事務局までご連絡ご相談ください

・書式

1. A4版、現代かなづかい、横書き

2. 1ページ 44文字×39行

3. タイトル等の文字の大きさ

タイトル:16ポイント(太字)

氏名 :12ポイント(太字)

所属 :12ポイント(太字)

キーワード5つ:12ポイント(太字)。キーワードは所属から1行空けて書く。

4.本文の項目の表記と文字の大きさ

大項目 1 2 3 4 (第1節・・・に該当する) 12ポイント(太字)

中項目 1.1 1.2 1.3 ・・・2.1 2.2・・・ 10.5ポイント(太字)

小項目 1.1.1 1.1.2 ・・・2.1.1 2.2.2 10.5ポイント(太字)

(Ⅰ Ⅱ ・・・Ⅴ は使用しない)

本文中に項目を示す場合には、大項目は「第3節で説明したように・・」、中項目以下は「2.2.3で例示したように・・」と表記することとする。

本文:10.5ポイント

5.文頭は1文字空けて文章を書く。

6.パラグラフは1行空けて次のパラグラフを書く。

7.図表は、本文での挿入箇所を明示して、合計で2ページ以内とする。

図表には、表題・出所を明記することとする。

例:「表3 日本の労働人口推移」出所:厚生労働省(2000)をもとに筆者作成。

「図1 総合経済特区」出所:内閣府(2013)。

8.数式の表記:文中に数式を入れる場合を除き、数式は2行をとって別立てとする。

数式を引用する場合は右端に

1)などの番号を明記して、後注で説明する。

9.外国の国名・地名・人名は原則カタカナ書きとする。一般化していない固有名称は初出に限り、その原語を併記する。

例:「タシュマン(Tushman, M.)は組織変革について・・・」

10.外来語は原則として、カタカナ書きとする。

例:カメラ、メートル、ポンド、ドルなど。 但し、パーセントは%を

使用する。

図表では一般的な単位(m、g、など)を使用する。

リットルはイタリック(l)で表記する。

11.数字の表記は、算用数字使用。二桁以上の数字は半角数字を使用。万以上の数字表記は下記例に従ってください。

例:35億1000万人、1万8000箱。

12.年号は原則として西暦表記とする。但し、引用の場合は原著表記に従う。

13.査読論文の場合、本文中に「拙著」など著者を特定できる表記は行ってはならない。

14.引用・参考文献の書き方は下記参照。

引用・参考文献の書き方

1.本文中の文献引用の示し方は、簡易注または後注のいずれかを使用すること。

(1)簡易注の例

①著書・論文の全体的な見解を引用する場合は、著者と発行年のみを示す。

・・・といえる(青山、1950)。

・・・知られている(Merton, 1938, 翻訳 森他、1950)

②引用箇所が特定できる場合には、著者、発行年、頁を示す。

テイラーは「・・・」と述べている(Tayler, 1995, p.123)。

「・・・で特異的である。」(Tushman & Scanlan、1981、pp. 31-32)

(2)後注の例

①本文中の引用文の後ろに、注の上添え字で )をつける。

「・・・・」3)と番号をつける。

後注にて文献名を示す。

3)Merton, R.K.(1938), p.3. 邦訳4頁。

②雑誌等からの引用で著者が明記されていないものは、本文に注の番号を付け、後注で引用文献を明記すること。

新聞:6)「***」『日本経済新聞』2017年7月11日付。

雑誌:8)執筆者(発表年)「論文名」『雑誌名』〇巻〇号、〇〇頁。

HP:11)「著者・タイトル」(2017)(http://www.・・・・・・・・・)〇年〇月〇日閲覧。

③後注には、1)から順番に通し番号を付け、連続した番号を付すこと。

2.文献リスト

(1)参考文献という項目で記載すること。

(2)記載方式は、author-date(著者―発行年)方式を採用すること。

(3)外国語文献と日本語文献に区別して記載すること。

①外国語文献は著者姓のアルファベット順に記載すること。

②日本語文献は著者氏名のアイウエオ順に記載すること。

③同一著者の文献は発行年の順番に記載すること。

④同一著者名は繰り返し記載せずに、「―――」(全角3コマ)を使用する。

(4)文献の表記例を下記に示す。

外国語文献の場合

①単行本

著者(発行年)書名(版次)、出版地:出版社(翻訳書)

例:Lovelock, C., Wright, L.K.(1999) Principles of SERVICE MARKETING AND MANAGEMENT, Prentice–Hall,Inc.(小宮路雅博監訳、高畑泰+藤井大拙訳『サービス・マーケティング原理』白桃書房、2002年)

②編著

編著者ed.(複数編著者の場合はeds.)(発行年)書名(版次)、出版地:出版社

(翻訳書)

例:Tushman, M.L.

& Moore, W.L. eds.(1988) Readings in the Management of

Innovation, Harpercollins.

③編著に掲載された論文

著者〈発行年〉論文名in編者名ed.(またはeds.) 書名(版次)、出版地:

出版社、

掲載頁(翻訳書)。

例:Lovelock, C.H.(1995) “Managing Services: The Human Factor,” in Glynn,W.J.and Barnes,J.G.,eds. Understanding Services Management,

Chichester, UK:John Wiley & Sons, p.228.

④雑誌掲載論文

著者(発行年)論文名、雑誌名、巻号、掲載頁。

例:Tushman, M.L. and Katz, R.(1980)

“External Communication and Project Performance:

An Investigation into the Role of Gatekeepers,” Management

Science,26(11), pp.46-58.

日本語文献の場合

①単行本

著者(発行年)『書名』出版社。

例:青山秀夫(1950)『マックス・ウェーバーの社会理論』岩波書店。

②論文

執筆者(発表年)「論文名」編者名『論文集名』出版社、掲載頁。

例:内田義彦(1965)「日本思想史におけるウェーバー的問題」

大塚久雄編『マックス・ウェーバー研究』東京大学出版会、146-162頁。

③雑誌掲載論文

執筆者(発表年)「論文名」『雑誌名』巻号、掲載頁。

例:田尾雅夫(2008)「自治体におけるマネジメントを考える」『都市問題研究』60(6)、22-37頁。

ホームページ引用の場合

閲覧ページの内容、URL、閲覧日を記載する。

例:「平成30年度⼤学発ベンチャー調査」(https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/h30venturereport_gaiyou.pdf ) 2019年7月16日閲覧。

記載例

ベンチャー・ビジネスの基礎・・16ポイント太字

関西太郎・・12ポイント太字

ベンチャー大学 経営学部

キーワード:ベンチャー、マーケティング・・・12ポイント太字

(5つ)

(以下:本文は2段組みで作成)

1.“ ベンチャー ”とは?・・・12ポイントの太字

1行空けて文章を書く。

文頭は一文字空けて書く。文章は 10.5ポイント。

1-1.ベンチャーの定義 ・・・・10.5ポイントの太字

文頭は一文字空けて書く。文章は 10.5ポイント。

2. 1行空けて次のパラグラフを書く。

1-2.ベンチャーの特徴・・・・・10.5ポイントの太字

文頭は一文字空けて書く。 文字は 10.5ポイント。

3.最後に、後注、参考文献を書く。

注

1)・・・

2)・・・

参考文献

外国語文献

日本語文献

◆関西ベンチャー学会編『関西ベンチャー学会誌Vol.13』(2021年2月28日)を参照ください。

カテゴリー: 事務局からのお知らせ

コメントは受け付けていません。

関西ベンチャー学会第1回全体例会(講演会)のお知らせ

関西ベンチャー学会第1回全体例会(講演会)のお知らせ

自動車産業に迫るパラダイムシフトの本質

~カーボンニュートラルや経済安全保障等の視点から~

自動車産業では、今、大きな変革期にあります。この分野に造詣が深い講師を

お招きし、ご講演いただきます。日産ゴーン事件のTV解説でもお馴染みです。

是非この機会に奮ってご参加ください。

日時:2021年7月17日(土)10:00~11:30

(講演60分、質疑応答30分)

参加費 関西ベンチャー学会 会員 :無料

非会員一般:500円、非会員学生:無料

参加方法:ZOOMによるオンライン同時双方向講演。

下記PEATEXに申し込まれた方にZOOM参加URLを

お知らせします。

お申込み先↓

https://kansaiventure0717.peatix.com/

講師ご略歴:

1964年生まれ。1988年九州大卒。朝日新聞社の名古屋、東京、大阪の経済部で自動車を中心とするグローバル製造業を担当。2004年朝日新聞社を退社。2006年大阪市立大学創造都市研究科修士課程修了。主な著書は『自動車会社が消える日』、『日産vs.ゴーン支配と暗闘の20年』(いずれも文春新書)。近著に経済安全保障について書いた『『中国の見えない侵略』! サイバースパイが日本を破壊する』(ビジネス社)がある。

お問合わせ先 関西ベンチャー学会事務局

TEL・FAX:072-688-7277 メール: info@kansai-venture.org

カテゴリー: 事務局からのお知らせ

コメントは受け付けていません。

関西ベンチャー学会 学会誌Vol.13 論文

関西ベンチャー学会 学会誌Vol.13 論文

2021年3月に刊行されました関西ベンチャー学会 学会誌Vol.13に

掲載されております論文をご覧いただけます。

尚、学会誌につきましては会員の皆様には既にお送りさせていただいております。

↓論文をご覧になりたい場合はブルーの題名の文字をクリックしてください

査読論文

「新型コロナ経済危機下のCMS対応能力」福嶋幸太郎・小﨑茂雄

「中国の高齢社会における新たな事業展開の方向」王艶梅・常鑫焱・徐世潔

「自治体の中小企業イノベーション促進政策の効果に関する仮説構築」松平好人

「アントレプレナーによるアイデンティティおよび戦略の創造とコンテクストの関係」石谷康人

「医工連携における技術面以外の連携による補完性について」櫻井克己

「中古ブランド品販売企業における鑑定士育成システムの考察」安藤根八

研究ノート

「ベンチャー・ビジネスからSDGsに向けての成長モデル」畑中艶子

「産学連携課題解決型インターンシップ(PBI)の実践とその意義」寺田篤史・中嶋克成

カテゴリー: 学会誌

コメントは受け付けていません。

理事選挙結果について

令和3年3月14日

理事選挙結果について

関西ベンチャー学会選挙管理委員長

福嶋 幸太郎

3月14日に開催されました理事選挙におきまして、下記の方が当選されましたので

ここにお知らせいたします。

尚、4月からの学会役職につきましては、決定次第お知らせいたしますので

どうぞよろしくお願い申し上げます。

おかけさまで選挙も無事に終了することができました。皆様のご協力ありがとうございました。

理事当選者一覧

| 氏名 | 所属 | 現学会役職 |

|---|---|---|

| 定藤繁樹 | 関西学院大学名誉教授、大阪学院大学経営学部教授 | 会長 |

| AI農業経営プロジェクト研究部会主査 | ||

| 淺野禎彦 | 淺野会計税務事務所代表 | 副会長 |

| AI農業経営プロジェクト研究部会副主査 | ||

| 小西一彦 | 兵庫県立大学名誉教授 | 常任理事 |

| ビジネスモデルとベンチャー研究部会主査、学会誌編集委員長 | ||

| 松村敦子 | ㈲アクティア代表取締役 | 常任理事 |

| 女性起業家研究部会幹事 | ||

| 文能照之 | 近畿大学経営学部キャリア・マネジメント学科教授、近畿大学経営イノベーション研究所 所長 | 副会長 |

| 地域創造研究部会主査 | ||

| 福嶋幸太郎 | 芸術文化観光専門職大学 | 常任理事 |

| 林茂樹 | 大阪工業大学知的財産学部学部長、特任教授 | 常任理事 |

| 知的財産研究部会主査 | ||

| 大野長八 | 大野アソシエーツ代表 | 常任理事 |

| 地域創造研究部会主査 | ||

| 釣島平三郎 | 太成学院大学経営学部教授 | 常任理事 |

| 畑中艶子 | 国際ファッション専門職大学准教授・立命館大学OIC総合研究機構客員研究員 | 常任理事 |

| 横田英俊 | 大阪ガス㈱ 監査部課長 | 常任理事 |

| 会計 | ||

| 岡崎利美 | 追手門学院大学・准教授 | 常任理事 |

| 女性起業家研究部会幹事 | ||

| 河野万里子 | ㈱色彩舎代表取締役、四天王寺大学非常勤講師 | 理事 |

| 木谷哲夫 | 京都大学産官学連携本部IMS起業・教育部IMS起業・教育部長、特定教授 | - |

| 木本圭一 | 関西学院大学国際学部 教授 | 理事 |

| 深見環 | 四天王寺大学国際キャリア学科教授 | 常任理事 |

| 中部経済研究部会主事、九州研究部会幹事 |

カテゴリー: 事務局からのお知らせ

コメントは受け付けていません。

次期理事立候補者告示について

令和3年2月14日

次期理事立候補者告示について

関西ベンチャー学会選挙管理委員長

福 嶋 幸 太 郎

現会長および理事の任期が令和3年3月末をもって満期となります。関西ベンチャー学会規約および

理事選出規則にもとづき令和3年3月14日に開催される大会時に理事選挙を実施致します。

なお、会長は直接投票により選出された理事の中から互選により選任されます。

選挙日時:令和3年3月14日(日) 10時00分~15時45分

投票方法:Google Form によるオンライン投票

3月13日(土)に会員宛てにメールにて投票用紙を送付

◆次期理事立候補者告示◆ *受付順

| 氏名 | 所属 | 現学会役職 |

|---|---|---|

| 清水宏一 | ㈱時有人社代表取締役、京都駅東地区再開発組合専務理事、文化庁デジタル技術研究会委員 | 常任理事 |

| 文化観光研究部会幹事 | ||

| 畑中艶子 | 国際ファッション専門職大学准教授・立命館大学OIC総合研究機構客員研究員 | 常任理事 |

| 大野長八 | 大野アソシエーツ代表 | 常任理事 |

| 地域創造研究部会主査 | ||

| 松村敦子 | ㈲アクティア代表取締役 | 常任理事 |

| 女性起業家研究部会幹事 | ||

| 小西一彦 | 兵庫県立大学名誉教授 | 常任理事 |

| ビジネスモデルとベンチャー研究部会主査、学会誌編集委員長 | ||

| 福嶋幸太郎 | 芸術文化観光専門職大学 | 常任理事 |

| 定藤繁樹 | 関西学院大学名誉教授、大阪学院大学経営学部教授 | 会長 |

| AI農業経営プロジェクト研究部会主査 | ||

| 宮脇敏哉 | 徳山大学教授、マハサラスワティ大学客員教授 | 常任理事 |

| 九州研究部会幹事、中部経済研究部会幹事 | ||

| 林茂樹 | 大阪工業大学知的財産学部学部長、特任教授 | 常任理事 |

| 知的財産研究部会主査 | ||

| 野長瀬裕二 | 摂南大学経済学部教授 | 理事 |

| 星乃勝 | NPO法人スマート観光推進機構理事長 | 常任理事 |

| 文化観光研究部会主査 | ||

| 木本圭一 | 関西学院大学国際学部 教授 | 理事 |

| 杉田定大 | 一般財団法人日中経済協会専務理事、東京工業大学特任教授、日本ベンチャー学会理事 | 理事 |

| 深見環 | 四天王寺大学国際キャリア学科教授 | 常任理事 |

| 中部経済研究部会主事、九州研究部会幹事 | ||

| 木谷哲夫 | 京都大学産官学連携本部IMS起業・教育部IMS起業・教育部長、特定教授 | - |

| 小川哲史 | 弁護士法人松柏法律事務所 | 理事 |

| 金津謙 | 実践女子大学人間社会学部専任講師 | 九州研究部会主査 |

| 天野了一 | 四天王寺大学経営学部准教授 | 研究理事 |

| 横田英俊 | 大阪ガス㈱ 監査部課長 | 常任理事 |

| 会計 | ||

| 岡崎利美 | 追手門学院大学・准教授 | 常任理事 |

| 女性起業家研究部会幹事 | ||

| 徳田裕平 | 公益財団法人大阪産業局調査担当フェロー | 常任理事 |

| 講演会担当 | ||

| 岩田一男 | 関西学院大学 共通教育センター教授 | 中部経済研究部会幹事 |

| 文能照之 | 近畿大学経営学部キャリア・マネジメント学科教授、近畿大学経営イノベーション研究所 所長 | 副会長 |

| 地域創造研究部会主査 | ||

| 淺野禎彦 | 淺野会計税務事務所代表 | 副会長 |

| AI農業経営プロジェクト研究部会幹事 | ||

| 釣島平三郎 | 太成学院大学経営学部教授 | 常任理事 |

| 兼松泰男 | 大阪大学理学研究科・教授 | 理事 |

| 長町理恵子 | 追手門学院大学経済学部准教授 | 研究理事 |

| 河野万里子 | ㈱色彩舎代表取締役、四天王寺大学非常勤講師 | 理事 |

| 増田勝人 | ㈱アットマーク・ソリューション代表取締役 | 理事 |

| 下出一 | ㈱サピエンティスト代表取締役 | - |

| 高増明 | 関西大学大学院社会学研究科教授 | 理事 |

カテゴリー: 事務局からのお知らせ

コメントは受け付けていません。